5・15事件

この記事は、クリエイティブ・コモンズ・表示・継承ライセンス3.0のもとで公表された五・一五事件 - Wikipediaを素材として二次利用しています。

| 五・一五事件 | |

|---|---|

| 場所 | |

| 日付 | 1932年(昭和7年)5月15日 |

| 概要 | 大日本帝国海軍青年将校たちが総理大臣官邸等を襲撃した。 |

| 武器 | 拳銃 |

| 死亡者 | 犬養毅、警察官1名 |

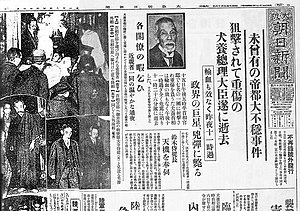

五・一五事件(ご・いち・ごじけん)は、1932年(昭和7年)5月15日に日本で起きた反乱事件。武装した大日本帝国海軍の青年将校たちが総理大臣官邸に乱入し、内閣総理大臣犬養毅を殺害した。

背景

当時の日本は議会制民主主義が根付き始めたが、1929年(昭和4年)の世界恐慌に端を発した大不況、企業倒産が相次ぎ、社会不安が増していた。1931年(昭和6年)には関東軍の一部が満州事変を引き起こしたが、政府はこれを収拾できず、かえって引きずられる形だった。犬養政権は金輸出再禁止などの不況対策を行うことを公約に1932年(昭和7年)2月の総選挙で大勝をおさめたが、一方で満州事変を黙認し、陸軍との関係も悪くなかった。

しかし、1930年(昭和5年)ロンドン海軍軍縮条約を締結した前総理若槻禮次郎に対し不満を持っていた海軍将校は、若槻襲撃の機会を狙っていた。ところが、立憲民政党(民政党)は大敗、若槻内閣は退陣を余儀なくされた。これで事なきを得たかに思われたがそうではなかった。計画の中心人物だった藤井斉が「後を頼む」と遺言を残して中国で戦死し、この遺言を知った仲間が事件を起こすことになる。

計画

この事件の計画立案・現場指揮をしたのは海軍中尉・古賀清志で、死亡した藤井斉とは同志的な関係を持っていた。事件は血盟団事件につづく昭和維新の第二弾として決行された。古賀は昭和維新を唱える海軍青年将校たちを取りまとめるだけでなく、大川周明らから資金と拳銃を引き出させた。農本主義者・橘孝三郎を口説いて、主宰する愛郷塾の塾生たちを農民決死隊として組織させた。時期尚早と言う陸軍側の予備役少尉西田税を繰りかえし説得して、後藤映範ら11名の陸軍士官候補生を引き込んだ。

3月31日、古賀と中村義雄海軍中尉は土浦の下宿で落ち合い、第一次実行計画を策定した。計画は二転三転した後、5月13日、土浦の山水閣で最終の計画が決定した。具体的な計画としては、参加者を4組に分け、5月15日午後5時30分を期して行動を開始、

- 第一段として、海軍青年将校率いる第一組は総理大臣官邸、第二組は内大臣官邸、第三組は立憲政友会本部を襲撃する。つづいて昭和維新に共鳴する大学生2人(第四組)が三菱銀行に爆弾を投げる。

- 第二段として、第四組を除く他の3組は合流して警視庁を襲撃する。

- これとは別に農民決死隊を別働隊とし、午後7時頃の日没を期して東京近辺に電力を供給する変電所数ヶ所を襲撃し、東京を暗黒化する。

- 加えて時期尚早だと反対する西田税を計画実行を妨害するものとして、この機会に暗殺する。

とし、これによって東京を混乱させて戒厳令を施行せざるを得ない状況に陥れ、その間に軍閥内閣を樹立して国家改造を行う、というものであった。

経過

首相官邸

5月15日は日曜日で、犬養首相は終日官邸にいた。

第一組9人は、海軍中尉三上卓以下5人を表門組、海軍中尉山岸宏以下4人を裏門組として2台の車に分乗して首相官邸に向かい、午後5時27分ごろ官邸に侵入、警備の警察官を銃撃し重傷を負わせた(1名が5月26日に死亡する)。

三上は食堂で犬養首相を発見すると、ただちに拳銃を犬養首相に向け引き金を引いたが[注釈 1]、たまたま弾が入っていなかったため発射されず、犬養首相に制止された。そして犬養毅自らに応接室に案内され、そこで犬養首相の考えやこれからの日本の在り方などを聞かされようとしていた。その後、裏から突入した黒岩隊が応接室を探し当てて黒岩が犬養首相の腹部を銃撃、次いで三上が頭部を銃撃し、犬養首相に重傷を負わせた。襲撃者らはすぐに去った[注釈 2]。

それでも犬養首相はしばらく息があり、すぐに駆け付けた女中のテルに「今の若い者をもう一度呼んで来い、よく話して聞かせる」と強い口調で語ったと言うが、次第に衰弱し、深夜になって死亡した。

首相官邸以外

首相官邸以外にも、内大臣官邸、立憲政友会本部、警視庁、変電所、三菱銀行などが襲撃されたが、被害は軽微であった。

- 第一組の一部は首相官邸を襲撃した後、警視庁に乱入して窓ガラスを割るなどし、その後日本銀行に向かい車の中から日本銀行に手榴弾を投げ、敷石等に損傷を与えた。

- 第二組の古賀清志海軍中尉以下5人はタクシーに乗って内大臣官邸に向かい、午後5時27分頃に到着、これを襲撃し、門前の警察官1名を負傷させたが、牧野伸顕内大臣は無事だった。その後、第二組は警視庁に乱入、ピストルを乱射して逃走した。これにより居合わせた警視庁書記1人と新聞記者1人が負傷した。

- 第三組の中村義雄海軍中尉以下4人はタクシーに乗って立憲政友会本部に向かい、午後5時30分ごろに到着、玄関に向かって手榴弾を投げ、損傷を与えた。

- 第四組奥田秀夫(大学生で血盟団の残党)は、午後7時20分頃に三菱銀行前に到着、ここに手榴弾を投げ込み爆発させ、外壁等に損傷を与えた。

- 別働隊の農民決死隊7名[注釈 3]は、午後7時ごろに東京府下の変電所6ヶ所を襲ったが、単に変電所内設備の一部を破壊しただけに止まり、停電はなかった。

- 血盟団員の川崎長光は西田税方に向かい面会し、隙を見て拳銃を発射、西田に瀕死の重傷を負わせた。

第一組・第二組・第三組の計18人は午後6時10分までにそれぞれ麹町の東京憲兵隊本部に駆け込み自首した。一方、警察では1万人を動員して徹夜で東京の警戒にあたった。

6月15日、資金と拳銃を提供したとして大川周明が検挙された。7月24日、橘孝三郎がハルビンの憲兵隊に自首して逮捕された。9月18日、拳銃を提供したとして本間憲一郎が検挙され、11月5日には頭山秀三が検挙された。

後継首相の選定

後継首相の選定は難航した。従来は内閣が倒れると、天皇から元老の西園寺公望にたいして後継者推薦の下命があり、西園寺がこれに奉答して後継者が決まるという流れであったが、この時は西園寺は興津から上京し、牧野内大臣の勧めもあって、首相経験者の山本権兵衛・若槻礼次郎・清浦奎吾・高橋是清、陸海軍長老の東郷平八郎海軍元帥・上原勇作陸軍元帥、枢密院議長の倉富勇三郎などから意見を聴取した。(詳細は重臣会議を参照)

当時、誰を首相にするかについては様々な意見があった。

- 総裁を暗殺された政友会は事件後すぐに鈴木喜三郎を後継の総裁に選出し、政権担当の姿勢を示していた。

- 昭和天皇からは鈴木貫太郎侍従長を通じて後継内閣に関する希望が西園寺に告げられた。その趣旨は、首相は人格の立派な者、協力内閣か単独内閣かは問わない、ファッショに近いものは絶対に不可、といったものであった。

- 陸軍の内部では平沼騏一郎という声が強く、政友会でも森恪らはこれに同調していた。また陸軍の革新派には荒木貞夫をかつぎだし軍人内閣を作れという要求もあった。いずれにせよ陸軍は政党内閣には反対であった。

結局西園寺は政党内閣を断念し、軍を抑えるために元海軍大将で穏健な人格であった斎藤実を次期首相として奏薦した。斎藤は民政・政友両党の協力を要請、挙国一致内閣を組織する。西園寺はこれは一時の便法であり、事態が収まれば憲政の常道に戻すことを考えていたらしいが、ともかくもここに8年間続いた政党内閣は崩壊し、第二次大戦後まで復活することはなかった。

裁判

事件に関与した海軍軍人は海軍刑法の反乱罪の容疑で海軍横須賀鎮守府軍法会議で、陸軍士官学校本科生は陸軍刑法の反乱罪の容疑で陸軍軍法会議で、民間人は爆発物取締罰則違反・刑法の殺人罪・殺人未遂罪の容疑で東京地方裁判所でそれぞれ裁かれた。元陸軍士官候補生の池松武志は陸軍刑法の適用を受けないので、東京地方裁判所で裁判を受けた。

当時の政党政治の腐敗に対する反感から犯人の将校たちに対する助命嘆願運動が巻き起こり、将校たちへの判決は軽いものとなった。このことが二・二六事件の陸軍将校の反乱を後押ししたと言われ、二・二六事件の反乱将校たちは投降後も量刑について非常に楽観視していたことが二・二六将校の一人磯部浅一の獄中日記によって伺える。

評価

| この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2009年8月) |

犬養首相は護憲派の重鎮で軍縮を支持しており、これも海軍の青年将校の気に入らない点だったといわれる。不況以前、大正デモクラシーに代表される民主主義機運の盛り上がりによって、知識階級やマルクス主義者などの革新派はあからさまに軍縮支持・軍隊批判をしており、それが一般市民にも波及して、軍服姿で電車に乗ると罵声を浴びるなど、当時の軍人は肩身の狭い思いをしていたといわれる。

犬養首相は中華民国の要人と深い親交があり、とりわけ孫文とは親友だった。ゆえに犬養首相は満州地方への進軍に反対で、「日本は中国から手を引くべきだ」との持論をかねてよりもっていた。これが大陸進出を急ぐ帝国陸軍の一派と、それにつらなる大陸利権を狙う新興財閥に邪魔となったのである。犬養首相が殺されたのは、彼が日本の海外版図拡大に反対だったことがその理由とも考えられる[要出典]。

本事件は、二・二六事件と並んで軍人によるクーデター・テロ事件として扱われるが、犯人のうち軍人は軍服を着用して事件に臨んだものの、二・二六事件と違って武器は民間から調達され、また将校達も部下の兵士を動員しているわけではないので、その性格は大きく異なる。同じ軍人が起こした事件でも、二・二六事件は実際に体制転換・権力奪取を狙って軍事力を違法に使用したクーデターとしての色彩が強く、これに対して本事件は暗殺テロの色彩が強い。

また犬養首相の暗殺が有名な事件だが、首相官邸・立憲政友会(政友会)本部・警視庁とともに、牧野伸顕内大臣も襲撃対象とみなされた。しかし「君側の奸」の筆頭格で、事前の計画でも犬養に続く第二の標的とみなされていた牧野邸への襲撃はなぜか中途半端なものに終わっている。松本清張は計画の指導者の一人だった大川周明と牧野の接点を指摘し、大川を通じて政界人、特に森恪などが裏で糸を引いていたのでは、と推測している[2]。だが、中谷武世は古賀から「五・一五事件の一切の計画や日時の決定は自分達海軍青年将校同志の間で自主的に決定したもので、大川からは金銭や拳銃の供与は受けたが、行動計画や決行日時の決定には何等の命令も示唆も受けたことはない」と大川の指導性を否定する証言を得ており、また中谷は大川と政党人との関係が希薄だったことを指摘し、森と大川に関わりはなかった、と記述している[3]。

この事件によりこの後斎藤実、岡田啓介という軍人内閣が成立し、加藤高明内閣以来続いた政党内閣の慣例(憲政の常道)を破る端緒となった。もっとも実態は両内閣共に民政党寄りの内閣であり、なお代議士の入閣も多かった。民政党内閣に不満を持った将校らが政友会の総裁を暗殺した結果、民政党寄りの内閣が誕生するという皮肉な結果になった。また、犬養の死が満州国承認問題に影響を与えたという指摘もある。

事件の前日にはイギリスの喜劇俳優のチャールズ・チャップリンが来日し、事件当日に犬養首相と面会する予定であった。また「日本に退廃文化を流した元凶」として、首謀者の間でチャップリンの暗殺も画策されていた。しかしチャップリンが当日、思いつきで相撲観戦に出掛けた為難を逃れた。

関係者

実行者

首相官邸襲撃隊

- 三上卓 - 海軍中尉で「妙高」乗組。反乱罪で有罪(禁錮15年)。昭和13年に出所後、右翼活動家となり、三無事件に関与

- 山岸宏 - 海軍中尉。禁固10年

- 村山格之 - 海軍少尉。禁固10年

- 黒岩勇 - 予備役海軍少尉。反乱罪で有罪(禁錮13年)

- 野村三郎 - 陸軍士官学校本科生。禁固4年

- 後藤映範 - 陸軍士官学校本科生。禁固4年

- 篠原市之助 - 陸軍士官学校本科生。禁固4年

- 石関栄 - 陸軍士官学校本科生。禁固4年

- 八木春男 - 陸軍士官学校本科生。禁固4年

内大臣官邸襲撃隊

- 古賀清志 - 海軍中尉。反乱罪で有罪(禁錮15年)

- 坂元兼一 - 陸軍士官学校本科生。禁固4年

- 菅勤 - 陸軍士官学校本科生。禁固4年

- 西川武敏 - 陸軍士官学校本科生。禁固4年

- 池松武志 - 元陸軍士官学校本科生。禁固4年

立憲政友会本部襲撃隊

民間人

- 橘孝三郎 - 「愛郷塾」主宰。刑法犯(爆発物取締罰則違反,殺人及殺人未遂)で有罪(無期懲役)。昭和15年に出所

- 大川周明 - 反乱罪で有罪(禁錮5年)

- 本間憲一郎 - 「柴山塾」主宰。禁固4年

- 頭山秀三 - 玄洋社社員。頭山満の三男

反乱予備罪

裁判関係

- 高須四郎 - 海軍横須賀鎮守府軍法会議判士長・海軍大佐

- 西村琢磨 - 陸軍第一師団軍法会議判士長・陸軍砲兵中佐

- 神垣秀六 - 東京地方裁判所裁判長・判事

- 木内曽益 - 検事。東京地方裁判所に係属した被告事件の主任検事。

- 清瀬一郎 - 弁護人

- 林逸郎 - 弁護人

- 花井忠 - 弁護人

脚注

注釈

- ^ 元々、犯人の青年将校らは問答などに時間をとられては殺害に失敗する恐れがあるため、犬養首相を見つけ次第射殺する計画だった。

- ^ 犬養が殺害された際「話せば分かる」「問答無用、撃て!」のやり取りが有名だが、これは犬養首相の最期の言葉というわけではない。「話せば分かる」「問答無用」という言葉については、元海軍中尉山岸宏の次の回想がある。

『まあ待て。まあ待て。話せばわかる。話せばわかるじゃないか』と犬養首相は何度も言いましたよ。若い私たちは興奮状態です。『問答いらぬ。撃て。撃て』と言ったんです。

また、元海軍中尉三上卓は裁判で次のように証言している。

食堂で首相が私を見つめた瞬間、拳銃の引き金を引いた。弾がなくカチリと音がしただけでした。すると首相は両手をあげ『まあ待て。そう無理せんでも話せばわかるだろう』と二、三度繰り返した。それから日本間に行くと『靴ぐらいは脱いだらどうじゃ』と申された。私が『靴の心配は後でもいいではないか。何のために来たかわかるだろう。何か言い残すことはないか』というと何か話そうとされた。その瞬間山岸が『問答いらぬ。撃て。撃て』と叫んだ。黒岩が飛び込んできて一発撃った。私も拳銃を首相の右こめかみにこらし引き金を引いた。するとこめかみに小さな穴があき血が流れるのを目撃した。

- ^ 農本主義者橘孝三郎の指導する茨城県の愛郷塾生より成っていた。大川周明等も資金縁者や武器を供給していた[1]。

出典[編集]

関連項目

項目名: 五・一五事件

- 著作者: ウィキペディアの執筆者

- 発行所: ウィキペディア日本語版

- 更新日時: 2015年3月23日 11:12 (UTC)

- 取得日時: 2015年6月3日 06:24 (UTC)

- 版指定URI: http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%BA%94%E3%83%BB%E4%B8%80%E4%BA%94%E4%BA%8B%E4%BB%B6&oldid=54870857

- 主な執筆者: (改版集計情報)

- 項目の版番号: 54870857