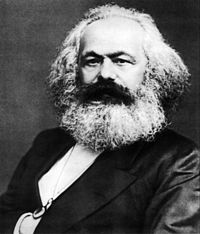

マルクス 1

この記事は、クリエイティブ・コモンズ・表示・継承ライセンス3.0のもとで公表されたカール・マルクス - Wikipediaを素材として二次利用しています。

|

|

| 生誕 | 1818年5月5日 |

|---|---|

| 死没 | 1883年3月14日(満64歳没) |

| 時代 | 19世紀の哲学 |

| 地域 | 西洋哲学 |

| 学派 | 唯物論 科学的社会主義、共産主義 若いころはヘーゲル左派(ヘーゲル学派急進派) |

| 研究分野 | 自然哲学、唯物論 科学哲学 歴史哲学 倫理学 社会哲学、政治哲学、法哲学 経済学、各国の近現代史、政治学、社会学、資本主義経済の分析 |

| 主な概念 | 唯物弁証法、唯物史観 疎外 階級闘争 剰余価値の搾取 |

| 署名 | |

カール・ハインリヒ・マルクス(ドイツ語: Karl Heinrich Marx, 1818年5月5日 - 1883年3月14日)は、プロイセン王国(現ドイツ)出身のイギリスを中心に活動した哲学者、思想家、経済学者、革命家。1845年にプロイセン国籍を離脱しており、以降は無国籍者であった。彼の思想はマルクス主義(科学的社会主義)と呼ばれ、20世紀以降の国際政治や思想に多大な影響を与えた[注釈 1]。

フリードリヒ・エンゲルスとともに、包括的な世界観および革命思想として科学的社会主義、いわゆるマルクス主義を打ちたて、資本主義の高度な発展により共産主義社会が到来する必然性を説いた。資本主義社会の研究をライフワークとし、それは主著『資本論』で結実した。『資本論』に依拠した経済学体系はマルクス経済学と呼ばれる。

概要

マルクスは、その生涯の大部分を亡命者として過ごした。生国はプロシアだったが、1849年にパリに追放され、のちにロンドンに居住して、そこで死んだ。彼は、生涯をひどい貧困の中で過ごし、生前はあまり有名ではなかった。しかし、ロンドンでの彼の運動と著作は、その後の世界の社会主義運動に大きな影響を与えた。

マルクスの死後、十九世紀終わりから二十世紀初めにかけて、世界中にできた社会主義政党は、皆何らかの形でマルクス主義を採用した。マルクス主義の核心は、階級闘争と社会主義社会建設のための理論であり、経済的搾取と社会的不平等を根絶することを目指していた。マルクス主義の一派である共産主義は、レーニンによって、1917年のロシアで最初の革命を成功させ、コミンテルンが各国で創設した共産党は、世界中の注目と議論を惹き起こした。

マルクスの理論の中心は、ヘーゲル哲学を基礎とした弁証法哲学と政治経済論である。マルクスは、当初ヘーゲルの観念論から出発し、のちに自分の革命的政治観に行き着いた。

マルクスは、沢山の論文、パンフレット、レポートを書き、幾つかの著作を出版した。生前出版した著作には、「聖家族」(1845年)、「哲学の貧困」(1847年)、「ルイ・ボナパルトのブリュメール18日」(1852年)、「経済学批判」(1854年)と「資本論」(1867年)がある。

マルクスの死後、彼の盟友だったフリードリヒ・エンゲルスによって「フランスにおける階級闘争」、「ドイツ・イデオロギー」、「フォークト氏」、「賃労働と資本」、「ゴータ綱領批判」、「賃金、価格、および利潤」などが出版された。

マルクスの世界観の核心は、彼の経済システム論ではない。マルクスは、経済学を批判的に扱っている。また、彼の経済理論は、アダム・スミスやリカードに多くを拠っている。「資本論」は、経済の専門的分析というよりも、社会経済問題に対する制度と価値の考察を通じた規範的分析である。マルクスが「資本論」で訴えているのは、人類の救済であり、彼の理論で最も卓越していた点は、経済学というより歴史理論と政治学である。

マルクスの思想の中心は、唯物史観である。唯物史観は、経済システムが観念を規定するという考えと、歴史の発展は経済構造によって基礎づけられているという考えからなる。前者の考えは、ヘーゲル哲学を唯物論的に解釈し直したもので、後者の考えは、弁証法哲学を歴史理論に応用したものである。[2]

生涯

出生と出自

この家は1928年にドイツ社会民主党(SPD)によって買い取られ、以降マルクス博物館として保存されている。国家社会主義ドイツ労働者党(ナチ党)政権下で社民党が解散していた時期にはナチ党機関紙の本部になっていた。戦後再興した社民党によってマルクス博物館に戻された[3]。

1818年5月5日午前2時頃、プロイセン王国ニーダーライン大公国県に属するモーゼル川河畔の町トリーアのブリュッケンガッセ(Brückergasse)664番地に生まれる[3][4]。

父はユダヤ教ラビだった弁護士ハインリヒ・マルクス[5][6]。母はオランダ出身のユダヤ教徒ヘンリエッテ(Henriette)(旧姓プレスボルク(Presburg))[5]。マルクスは夫妻の第3子(次男)であり、兄にモーリッツ・ダーフィット(Mauritz David)、姉にゾフィー(Sophia)がいたが、兄は夭折したため、マルクスが実質的な長男だった[7]。また後に妹が4人、弟が2人生まれているが、弟2人は夭折・若死にしている[7]。

マルクスが生まれたトリーアは古代から続く歴史ある都市であり、長きにわたってトリーア大司教領の首都だったが、フランス革命戦争・ナポレオン戦争中には他のライン地方ともどもフランスに支配され、自由主義思想の影響下に置かれた。

ナポレオン敗退後、同地はウィーン会議の決議に基づき封建主義的なプロイセン王国の領土となったが、プロイセン政府は統治が根付くまではライン地方に対して慎重に統治に臨み、 ナポレオン法典の存続も認めた。そのため自由主義・資本主義・カトリックの気風は残された[8][9][10]。

マルクス家は代々ユダヤ教のラビであり、1723年以降にはトリーアのラビ職を世襲していた。マルクスの祖父マイヤー・ハレヴィ・マルクスや伯父ザムエル・マルクスもその地位にあった[11]。父ハインリヒも元はユダヤ教徒でユダヤ名をヒルシェルといったが[12]、彼はヴォルテールやディドロの影響を受けた自由主義者であり[6][13][14]、1812年からはフリーメーソンの会員にもなっている[15]。

そのため宗教にこだわりを持たず、トリーアがプロイセン領になったことでユダヤ教徒が公職から排除されるようになったことを懸念し[注釈 2]、1816年秋(1817年春とも)にプロイセン国教であるプロテスタントに改宗して「ハインリヒ」の洗礼名を受けた[12][18][19]。

母方のプレスボルク家は数世紀前に中欧からオランダへ移民したユダヤ人家系であり[20]、やはり代々ラビを務めていた[7][21]。母自身もオランダに生まれ育ったので、ドイツ語の発音や書くことに不慣れだったという[20]。彼女は夫が改宗した際には改宗せず、マルクスら生まれてきた子供たちもユダヤ教会に籍を入れさせた[7][22]。叔父は欧州最大の電機メーカーであるフィリップスの創業者リオン・フィリップスであった[23][24][25]。

幼年期

一家は1820年にブリュッケンガッセ664番地の家を離れて同じトリーア市内のジメオンシュトラーセ(Simeonstraße)1070番地へ引っ越した。

マルクスが6歳の時の1824年8月、第8子のカロリーネが生まれたのを機にマルクス家兄弟はそろって父と同じプロテスタントに改宗している。母もその翌年の1825年に改宗した[7][26]。この時に改宗した理由は資料がないため不明だが、封建主義的なプロイセンの統治や1820年代の農業恐慌でユダヤ人の土地投機が増えたことで反ユダヤ主義が強まりつつある時期だったからかもしれない[27][28]。

マルクスが小学校教育を受けたという記録は今のところ発見されていない。父や父の法律事務所で働く修司生による家庭教育が初等教育の中心であったと見られる[29][3]。 マルクスの幼年時代についてもあまりよく分かっていない[3]。

トリーアのギムナジウム

1830年、12歳の時にトリーアのフリードリヒ・ヴィルヘルム・ギムナジウムに入学した[30]。このギムナジウムは父ハインリヒも所属していたトリーアの進歩派の会合『カジノクラブ』のメンバーであるフーゴ・ヴィッテンバッハが校長を務めていたため、自由主義の空気があった[31][32][33]。

1830年にフランスで7月革命があり、ドイツでも自由主義が活気づいた。トリーアに近いハンバッハでも1832年に自由とドイツ統一を求める反政府派集会が開催された。これを警戒したプロイセン政府は反政府勢力への監視を強化し、ヴィッテンバッハ校長やそのギムナジウムも監視対象となった。

1833年にはギムナジウムに警察の強制捜査が入り、ハンバッハ集会の文書を持っていた学生が一人逮捕された[31][33]。ついで1834年1月には父ハインリヒもライン県県議会議員の集まりの席上でのスピーチが原因で警察の監視対象となり、地元の新聞は彼のスピーチを掲載することを禁止され、「カジノクラブ」も警察監視下に置かれた[34][35]。さらにギムナジウムの数学とヘブライ語の教師が革命的として処分され、ヴィッテンバッハ監視のため保守的な古典教師ロエルスが副校長として赴任してきた[33][36]。

マルクスは15歳から17歳という多感な時期にこうした封建主義の弾圧の猛威を間近で目撃したのだった。しかしギムナジウム在学中のマルクスが政治活動を行っていた形跡はない。唯一それらしき行動は卒業の際の先生への挨拶回りで保守的なロエルス先生のところには挨拶にいかなかったことぐらいである(父の手紙によるとロエルス先生のところへ挨拶に来なかった学生はマルクス含めて二人だけで先生は大変怒っていたという)[36]。

このギムナジウムでのマルクスの卒業免状や卒業試験が残っている[20]。それによれば卒業試験の結果は、宗教、ギリシャ語、ラテン語、古典作家の解釈で優秀な成績を収め、数学、フランス語、自然科学は普通ぐらいの成績だったという[37]。

卒業免状の中の「才能及び熱意」の項目では「彼は良好な才能を有し、古代語、ドイツ語及び歴史においては非常に満足すべき、数学においては満足すべき、フランス語においては単に適度の熱意を示した」と書いてある[20]。

この成績を見ても分かる通り、この頃のマルクスは文学への関心が強かった。当時のドイツの若者はユダヤ人詩人ハインリヒ・ハイネの影響でみな詩を作るのに熱中しており、ユダヤ人家庭の出身者ならなおさらであった。マルクスも例外ではなく、ギムナジウム卒業前後の将来の夢は詩人だったという[38]。

卒業論文は『職業選択に際しての一青年の考察』。「人間の職業は自由に決められる物ではなく、境遇が人間の思想を作り、そこから職業が決まってくる」という記述があり、ここにすでに唯物論の影響が見られるという指摘もある[39]。

「われわれが人類のために最もよく働きうるような生活上の地位を選んだ時には、重荷は我々を押しつぶすことはできない。何故なら、それは万人のための犠牲だからである」という箇所については、E.H.カーは「マルクスの信念の中のとは言えないが、少なくとも彼の性格の中の多くのものが、彼の育ったところの、規律、自己否定、および公共奉仕という厳しい伝統を反映している」としている[40]。

他方ヴィッテンバッハ校長は「思想の豊富さと材料の配置の巧みさは認めるが、作者(マルクス)はまた異常な隠喩的表現を誇張して無理に使用するという、いつもの誤りに陥っている。そのため、全体の作品は必要な明瞭さ、時として正確さに欠けている。これは個々の表現についても全体の構成についても言える」という評価を下し[41]、マルクスの悪筆について「なんといやな文字だろう」と書いている[42][注釈 3]。

ボン大学

1835年10月にボン大学に入学した[43]。大学では法学を中心としつつ、詩や文学、歴史の講義もとった[44][45]。大学入学から三カ月にして文学同人誌へのデビューを計画したが、父ハインリヒが「お前が凡庸な詩人としてデビューすることは嘆かわしい」と説得して止めた[46]。マルクスの作った詩はそれほど出来のいい物ではなかったという[44]。

また1835年に18歳になったマルクスはプロイセン陸軍に徴兵される予定だったが、「胸の疾患」で兵役不適格となった。マルクスの父はマルクスに書簡を出して、医師に証明書を書いて兵役を免除してもらうことは良心の痛むようなことではない、と諭している[47]。

当時の大学では平民の学生は出身地ごとに同郷会を作っていた(貴族の学生は独自に学生会を作る)。マルクスも30人ほどのトリーア出身者から成る同郷会に所属したが、マルクスが入学したころ、政府による大学監視の目は厳しく、学生団体も政治的な話は避けるのが一般的で決闘ぐらいしかすることはなかったという。

マルクスも貴族の学生と一度決闘して左目の上に傷を受けたことがあるという[48]。しかも学生に一般的だったサーベルを使っての決闘ではなく、ピストルでもって決闘したようである[49]。

全体的に素行不良な学生だったらしく、酔っぱらって狼藉を働いたとされて一日禁足処分を受けたり、上記の決闘の際にピストル不法所持で警察に一時勾留されたりもしている(警察からはピストルの出所について背後関係を調べられたが、特に政治的な背後関係はないとの調査結果が出ている)[50]。こうした生活で浪費も激しく、父ハインリヒは「まとまりも締めくくりもないカール流勘定」を嘆いたという[51]。

1836年夏にトリーアに帰郷した際にイェニー・フォン・ヴェストファーレンと婚約した[52][53][44]。彼女の父ルートヴィヒ・フォン・ヴェストファーレンは貴族であり、参事官としてトリーアに居住していた[54][55]。

イェニーはマルクスより4歳年上で姉ゾフィーの友人だったが[56][57][51]、マルクスとも幼馴染の関係にあたり、幼い頃から「ひどい暴君」(イェニー)だった彼に惹かれていたという[58]。

貴族の娘とユダヤ人弁護士の息子では身分違いであり、イェニーも家族から反対されることを心配してマルクスとの婚約を1年ほど隠していた。しかし彼女の父ルートヴィヒは自由主義的保守派の貴族であり(「カジノクラブ」にも加入していた)、貴族的偏見を持たない人だったため、婚約を許してくれた[52][59][60]。

ベルリン大学

1836年10月にベルリン大学に転校した[61][62][63]。ベルリン大学は厳格をもって知られており、ボン大学で遊び歩くマルクスにもっとしっかり法学を勉強してほしいと願う父の希望での転校だった[62][64][65]。しかし、マルクス自身は、イェニーと疎遠になると考えて、この転校に乗り気でなかったという[66][67][65]。

同大学で受講した講義は、法学がほとんどで、詩に関する講義はとっていない[68][69]。だが、詩や美術史への関心は持ち続け、それにローマ法への関心が加わって、哲学に最も強い関心を持つようになった[62]。1837年と1838年の冬に病気をしたが、その時に療養地シュトラローで、ヘーゲル哲学[注釈 4]の最初の影響を受けた[73][74]。

以降ヘーゲル中央派に分類されつつもヘーゲル左派寄りのエドゥアルト・ガンスの授業を熱心に聴くようになった[75][76]。

また、ブルーノ・バウアーやカール・フリードリヒ・ケッペン、ルートヴィヒ・アンドレアス・フォイエルバッハ、アーノルト・ルーゲ、アドルフ・フリードリヒ・ルーテンベルクらヘーゲル左派哲学者の酒場の集まり「ドクトル・クラブ(Doktorclub)」に頻繁に参加するようになり、その影響で一層ヘーゲル左派の思想に近づいた[77][78][79][80]。

とりわけバウアーとケッペンから強い影響を受けた[81][82][83]。ちょうどこの時期は「ドクトル・クラブ」がキリスト教批判・無神論に傾き始めた時期だったが、マルクスはその中でも最左翼であったらしい[84][85]。

ベルリン大学時代にも放埓な生活を送り、多額の借金を抱えることとなった。これについて、父ハインリヒは、手紙の中で「裕福な家庭の子弟でも年500ターレル以下でやっているというのに、我が息子殿ときたら700ターレルも使い、おまけに借金までつくりおって」と不満の小言を述べている[86][87][88]。

また、ハインリヒは、自分が病弱だったこともあり、息子には早く法学学位を取得して法律職で金を稼げるようになってほしかったのだが、哲学などという非実務的な分野にかぶれて法学を疎かにしていることが心配でならなかった[89]。

1838年5月10日に父ハインリヒが病死した。父の死によって、法学で身を立てる意思はますます薄くなり、大学に残って哲学研究に没頭したいという気持ちが強まった[90][91]。博士号を得て哲学者になることを望むようになり、古代ギリシャの哲学者エピクロスとデモクリトスの論文の執筆を開始した[84][78][92]。

だが、母ヘンリエッテは、一人で7人の子供を養う身の上になってしまったため、長兄マルクスには早く卒業して働いてほしがっていた。しかし、マルクスは、新たな仕送りを要求するばかりだったので、母や姉ゾフィーと金銭をめぐって争うようになり、家族仲は険悪になっていった[91]。

1840年にキリスト教と正統主義思想の強い影響を受けるロマン主義者フリードリヒ・ヴィルヘルム4世がプロイセン王に即位し、保守的なヨハン・アルブレヒト・フォン・アイヒホルンが文部大臣に任命されたことで言論統制が強化された[93][78][94][注釈 5]。ベルリン大学にも1841年に反ヘーゲル派のフリードリヒ・シェリング教授が「不健全な空気を一掃せよ」という国王直々の命を受けて赴任してきた[93]。

そのようなこともあって、マルクスは、ベルリン大学に論文を提出することを避け、1841年4月6日に審査が迅速で知られるイェーナ大学に『デモクリトスとエピクロスとの自然哲学の差異(Differenz der Demokritischen und Epikureischen Naturphilosophie)』と題した論文を提出し、9日後の4月15日に同大学から哲学博士号を授与された[95]。

この論文は文体と構造においてヘーゲル哲学に大きく影響されている一方、エピクロスの「アトムの偏差」論に「自己意識」の立場を認めるヘーゲル左派の思想を踏襲している[96][97][98][注釈 6]。

大学教授への道が閉ざされる

1841年4月に学位を取得した後、トリーアへ帰郷した[101][102]。大学教授になる夢を実現すべく、同年7月にボンへ移り、ボン大学で教授をしていたバウアーのもとを訪れる。

バウアーの紹介で知り合ったボン大学教授連と煩わしがりながらも付き合うようになった[102]。しかしプロイセン政府による言論統制は強まっており、バウアーはすでに解任寸前の首の皮一枚だったため、マルクスとしてはバウアーの伝手は大して期待しておらず、いざという時には岳父ヴェスファーレンの伝手で大学教授になろうと思っていたようである(マルクスの学位論文の印刷用原稿にヴェストファーレンへの献辞がある)[103]。

ボンでのマルクスとバウアーは『無神論文庫』という雑誌の発行を計画したが、この計画はうまくいかなかった[104][102]。

二人は夏の間、ボンで無頼漢のような生活を送った。飲んだくれ、教会で大声をだして笑い、ロバでボンの街中を走りまわった。そうした無頼漢生活の極めつけが匿名のパロディー本『ヘーゲル この無神論者にして反キリスト者に対する最後の審判のラッパ(Die Posaune des jüngsten Gerichts über Hegel, den Atheisten und Antichristen)』をザクセン王国ライプチヒで出版したことだった[105][104]。

その内容は、敬虔なキリスト教徒が批判するというかたちでヘーゲルの無神論と革命性を明らかにするというもので、これは基本的にバウアーが書いた物であるが、マルクスも関係しているといわれる[102][104]。

やがてこの本を書いたのは敬虔なキリスト教信徒ではなく無神論者バウアーと判明し、したがってその意図も明らかとなった[105]。

バウアーはすでに『共観福音書の歴史的批判』という反キリスト教著作のためにプロイセン政府からマークされていたが、そこへこのようなパロディー本を出版したことでいよいよ政府から危険視されるようになった。1842年3月にバウアーが大学で講義することは禁止された。これによってマルクスも厳しい立場に追い込まれた[104][105][106][107][108]。

マルクスのもう一つの伝手であった岳父ヴェストファーレンも同じころに死去し、マルクスの進路は大学も官職も絶望的となった[107]。

『ライン新聞』のジャーナリストとして

1841年夏にアーノルト・ルーゲは検閲が比較的緩やかなザクセン王国の王都ドレスデンへ移住し、そこで『ドイツ年誌(Deutsch Jahrbücher)』を出版した。マルクスはケッペンを通じてルーゲに接近し、この雑誌にプロイセンの検閲制度を批判する論文を寄稿したが、ザクセン政府の検閲で掲載されなかった[109][110][102][111][注釈 7]。

ザクセンでも検閲が強化されはじめたことに絶望したマルクスは、『ドイツ年誌』への寄稿を断念し、彼の友人が何人か参加していたライン地方の『ライン新聞』に目を転じた[111]。

この新聞は1841年12月にフリードリヒ・ヴィルヘルム4世が新検閲令を発し、検閲を多少緩めたのを好機として1842年1月にダーゴベルト・オッペンハイムやルドルフ・カンプハウゼンらライン地方の急進派ブルジョワジーとバウアーやケッペンやルーテンベルクらヘーゲル左派が協力して創刊した新聞だった[113][114][115][116][117][注釈 8]。

同紙を実質的に運営していたのは社会主義者のモーゼス・ヘスだったが、彼はヘーゲル左派の新人マルクスに注目していた。

当時のマルクスは社会主義者ではなかったから「私は社会主義哲学には何の関心もなく、あなたの著作も読んではいません」とヘスに伝えていたものの、それでもヘスはマルクスを高く評価し、

「マルクス博士は、まだ24歳なのに最も深い哲学の知恵を刺すような機知で包んでいる。ルソーとヴォルテールとホルバッハとレッシングとハイネとヘーゲルを溶かし合わせたような人材である」と絶賛していた[119]。

マルクスは1842年5月にもボン(後にケルン)へ移住し、ヘスやバウアーの推薦で『ライン新聞』に参加し、論文を寄稿するようになった[120][121]。

6月にプロイセン王を支持する形式をとって無神論の記事を書いたが、検閲官の目は誤魔化せず、この記事は検閲で却下された。また8月にも結婚の教会儀式に反対する記事を書いたのが検閲官に却下された。当時の新聞記事は無署名であるからマルクスが直接目を付けられる事はなかったものの、新聞に対する目は厳しくなった。

最初の1年は試用期間だったが、それも終わりに近づいてきた10月に当局は『ライン新聞』に対して反政府・無神論的傾向を大幅に減少させなければ翌年以降の認可は出せない旨を通達した。

またルーテンベルクを編集長から解任することも併せて求めてきた。マルクスは新聞を守るために当局の命令に従うべきと主張し、その意見に賛同した出資者たちからルーテンベルクに代わる新しい編集長に任じられた[122]。

このような経緯であったから新編集長マルクスとしては新聞を存続させるために穏健路線をとるしかなかった。

まず検閲当局に対して「これまでの我々の言葉は、全てフリードリヒ大王の御言葉を引用することで正当化できるものですが、今後は必要に迫られた場合以外は宗教問題を取り扱わないとお約束いたします」という誓約書を提出した[123]。

実際にマルクスはその誓約を守り、バウアー派の急進的・無神論的な主張を抑え続けた(これによりバウアー派との関係が悪くなった)[124][125]。プロイセン検閲当局も「マルクスが編集長になったことで『ライン新聞』は著しく穏健化した」と満足の意を示している[126][127]。

また7月革命後の1830年代のフランスで台頭した社会主義・共産主義思想が1840年代以降にドイツに輸出されてきていたが、当時のマルクスは共産主義者ではなく、あくまで自由主義者・民主主義者だったため、編集長就任の際に書いた論説の中で「『ライン新聞』は既存の共産主義には実現性を認めず、批判を加えていく」という方針を示した[128][129][130][131][注釈 9]。また「持たざる者と中産階級の衝突は平和的に解決し得ることを確信している」とも表明した[123]。

一方で法律や節度の範囲内での反封建主義闘争は止めなかった。ライン県議会で制定された木材窃盗取締法を批判したり[注釈 10]、ライン県知事エドゥアルト・フォン・シャーパーの方針に公然と反対するなどした[126]。

だがこの態度が災いとなった。検閲を緩めたばかりに自由主義新聞が増えすぎたと後悔していたプロイセン政府は、1842年末から検閲を再強化したのである。これによりプロイセン国内の自由主義新聞はほとんどが取り潰しにあった。

国内のみならず隣国のザクセン王国にも圧力をかけてルーゲの『ドイツ年誌』も廃刊させる徹底ぶりだった[126][135]。マルクスの『ライン新聞』もプロイセンと神聖同盟を結ぶロシア帝国を「反動の支柱」と批判する記事を掲載したことでロシア政府から圧力がかかり、1843年3月をもって廃刊させられることなった[136][137][138][139]。

マルクス当人は政府におもねって筆を抑えることに辟易していたので、潰されてむしろすっきりしたようである。

ルーゲへの手紙の中で「結局のところ政府が私に自由を返してくれたのだ」と政府に感謝さえしている[140]。また『ライン新聞』編集長として様々な時事問題に携わったことで自分の知識(特に経済)の欠如を痛感し、再勉強に集中する必要性を感じていた[141]。

結婚

年俸600ターレルの『ライン新聞』編集長職を失ったマルクスだったが、この後ルーゲから『独仏年誌』をフランスかベルギーで創刊する計画を打ち明けられ、年俸850ターレルでその共同編集長にならないかという誘いを受けた。次の職を探さねばならなかったマルクスはこれを承諾した[142][143]。

ルーゲ達が『独仏年誌』創刊の準備をしている間の1843年6月12日、クロイツナハにおいて25歳のマルクスは29歳の婚約者イェニーと結婚した[144][145][146][147]。

前ヴェストファーレン家当主ルートヴィヒは自由主義的な人物で二人の婚約に反対しなかったが、今の当主フェルディナント(イェニーの兄)は保守的な貴族主義者だったのでマルクスのことを「ユダヤのヘボ文士」「過激派の無神論者」と疎み、「そんなロクデナシと結婚して家名を汚すな」と結婚に反対した。他の親族も反対する者が多かった。だがイェニーの意思は変わらなかった[148][149]。

これについてマルクスは「私の婚約者は、私のために最も苦しい闘い ―天上の主とベルリンの主を崇拝する信心深い貴族的な親類どもに対する闘い― を戦ってくれた。そのためにほとんど健康も害したほどである」と述べている[149]。

フォイエルバッハの人間主義へ

その勉強の中で『キリスト教の本質』(1841年)を著したフォイエルバッハの人間主義的唯物論から強い影響を受けるようになった。フォイエルバッハ以前の無神論者たちはまだ聖書解釈学の範疇から出ていなかったが、フォイエルバッハはそれを更に進めて神学を人間学にしようとした[151][152]。

彼は「人間は個人としては有限で無力だが、類(彼は共同性を類的本質と考えていた[153])としては無限で万能である。神という概念は類としての人間を人間自らが人間の外へ置いた物に過ぎない」「つまり神とは人間である」「ヘーゲル哲学の言う精神あるいは絶対的な物という概念もキリスト教の言うところの神を難しく言い換えたに過ぎない」といった主張を行うことによって「絶対者」を「人間」に置き換えようとし、さらに「歴史の推進力は精神的なものではなく、物質的条件の総和であり、これがその中で生きている人間に思考し行動させる」として「人間」を「物質」と解釈した[154][155][156][157]。

マルクスはこの人間主義的唯物論に深く共鳴し、後に『聖家族』の中で「フォイエルバッハは、ヘーゲル哲学の秘密を暴露し、精神の弁証法を絶滅させた。

つまらん『無限の自己意識』に代わり、『人間』を据え置いたのだ」と評価した[158]。マルクスはこの1843年に弁証法と市民社会階級の対立などの社会科学的概念のみ引き継いでヘーゲル哲学の観念的立場から離れ、フォイエルバッハの人間主義の立場に立つようになったといえる[159][160]。

マルクスは1843年3月から8月にかけて書斎に引きこもって『ヘーゲル国法論批判(Kritik des Hegelschen Staatsrechts)』の執筆にあたった[159][161]。これはフォイエルバッハの人間主義の立場からヘーゲルの国家観を批判したものである。

ヘーゲルは

「近代においては政治的国家と市民社会が分離しているが、市民社会は自分のみの欲求を満たそうとする欲望の体系であるため、そのままでは様々な矛盾が生じる。これを調整するのが国家であり、それを支えるのが優れた国家意識をもつ中間身分の官僚制度である。また市民社会は身分(シュタント)という特殊体系をもっており、これにより利己的な個人は他人と結び付き、国会(シュテンデ)を通じて国家の普遍的意志と結合する」と説くが[162]、

これに対してマルクスは国家と市民社会が分離しているという議論には賛同しつつ[163]、官僚政治や身分や国会が両者の媒介役を務めるという説には反対した[164]。

国家を主体化するヘーゲルに反対し、人間こそが具体物であり、国は抽象物に過ぎないとして「人間を体制の原理」とする「民主制」が帰結と論じ、「民主制のもとでは類(共同性)が実在としてあらわれる」と主張する。この段階では「民主制」という概念で語ったが、後にマルクスはこれを共産主義に置き換えて理解していくことになる[165]。

パリ在住時代

『独仏年誌』の発刊場所についてマルクスはフランス王国領ストラスブールを希望していたが、ルーゲやヘスたちは検閲がフランスよりも緩めなベルギー王国王都ブリュッセルを希望した。しかし最終的には印刷環境がよく、かつドイツ人亡命者が多いフランス王都パリに定められた[166][167][168]。

こうしてマルクスは1843年10月から新妻とともにパリへ移住し、ルーゲが用意したフォーブール・サンジェルマンの共同住宅でルーゲとともに暮らすようになった[169][170]。

「人間解放」

1844年2月に『独仏年誌』1号2号の合併号が出版された。

マルクスとルーゲのほか、ヘスやハイネ、エンゲルスが寄稿した[171][172][173]。このうち著名人といえる者はハイネのみだった。ハイネはパリ在住時代にマルクスが親しく付き合っていたユダヤ人の亡命詩人であり、その縁で一篇の詩を寄せてもらったのだった[172][173][注釈 11]。

エンゲルスは父が共同所有するイギリスの会社で働いていたブルジョワの息子だった。マルクスが『ライン新聞』編集長をしていた1842年11月に二人は初めて知り合い、以降エンゲルスはイギリスの社会状況についての論文を『ライン新聞』に寄稿するようになっていた[175][176]。

エンゲルスは当時全くの無名の人物だったが、誌面を埋めるために論文を寄せてもらった[173]。マルクスは尊敬するフォイエルバッハにも執筆を依頼していたが、断られている[177]。

マルクス自身はこの創刊号にルーゲへの手紙3通と『ユダヤ人問題によせて』と『ヘーゲル法哲学批判序説』という2つの論文を載せている[178][177][139]。

この中でマルクスは

「ユダヤ人はもはや宗教的人種的存在ではなく、隣人から被った扱いによって貸金業その他職業を余儀なくされている純然たる経済的階級である。だから彼らは他の階級が解放されて初めて解放される。大事なことは政治的解放(国家が政治的権利や自由を与える)ではなく、市民社会からの人間的解放だ。」[179][180]、

「哲学が批判すべきは宗教ではなく、人々が宗教という阿片に頼らざるを得ない人間疎外の状況を作っている国家、市民社会、そしてそれを是認するヘーゲル哲学である」[181]、

「今や先進国では近代(市民社会)からの人間解放が問題となっているが、ドイツはいまだ前近代の封建主義である。ドイツを近代の水準に引き上げたうえ、人間解放を行うためにはどうすればいいのか。それは市民社会の階級でありながら市民から疎外されているプロレタリアート階級が鍵となる。この階級は市民社会の他の階級から自己を解放し、さらに他の階級も解放しなければ人間解放されることがないという徹底的な非人間状態に置かれているからだ。この階級はドイツでも出現し始めている。この階級を心臓とした人間解放を行え」

といった趣旨のことを訴えた[182][183][184][185]。

こうしていよいよプロレタリアートに注目するようになったマルクスだが、一方で既存の共産主義にはいまだ否定的な見解を示しており、この段階では人間解放を共産革命と想定していたわけではないようである。もっともローレンツ・フォン・シュタインが紹介した共産主義者の特徴「プロレタリアートを担い手とする社会革命」と今やほとんど類似していた[186]。

しかし結局『独仏年誌』はハイネの詩が載っているということ以外、人々の関心をひかなかった[187]。当時パリには10万人のドイツ人がいたが、そのうち隅から隅まで読んでくれたのは一人だけだった。まずいことにそれは駐フランス・プロイセン大使だった。

大使は直ちにこの危険分子たちのことをベルリン本国に報告した[188]。この報告を受けてプロイセン政府は国境で待ち伏せて、プロイセンに送られてきた『独仏年誌』を全て没収した(したがってこれらの分は丸赤字)。さらに「マルクス、ルーゲ、ハイネの三名はプロイセンに入国次第、逮捕する」という声明まで出された[189][190][191]。

スイスにあった出版社は赤字で倒産し、『独仏年誌』は創刊号だけで廃刊せざるをえなくなった[192][193][194][191]。

マルクスはルーゲが金の出し惜しみをしたせいで廃刊になったと考え、ルーゲを批判した[195]。そのため二人の関係は急速に悪化し、ルーゲはマルクスを「恥知らずのユダヤ人」、マルクスはルーゲを「山師」と侮辱しあうようになった。二人はこれをもって絶縁した。後にマルクスもルーゲもロンドンで30年暮らすことになるが、その間も完全に没交渉だった[196]。

そして共産主義へ

マルクスは『独仏年誌』に寄稿された論文のうち、エンゲルスの『国民経済学批判大綱(Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie)』に強い感銘を受けた[197][198]。

エンゲルスはこの中でイギリス産業に触れた経験から私有財産制やそれを正当化するアダム・スミス、リカード、セイなどの国民経済学(古典派経済学)を批判した[199]。

これに感化されたマルクスは経済学や社会主義、フランス革命についての研究を本格的に行うようになった。アダム・スミス、リカード、セイ、ジェームズ・ミル等の国民経済学者の本、またサン=シモン、フーリエ、プルードン等の社会主義者の本を読み漁った[197]。

この時の勉強のノートや草稿の一部をソ連のマルクス・エンゲルス・レーニン研究所が1932年に編纂して出版したのが『経済学・哲学草稿』である[200][201]。

その中でマルクスは「国民経済学者は私有財産制の運動法則を説明するのに労働を生産の中枢と捉えても、労働者を人間としては認めず、労働する機能としか見ていない」点を指摘する[202]。

またこれまでマルクスは「類としての人間」の本質をフォイエルバッハの用法そのままに「共同性・普遍性」という意味で使ってきたが、経済学的見地から「労働する人間」と明確に規定するようになった[203][204]。

「生産的労働を行って、人間の類的本質を達成することが人間の本来的あり方」

「しかし市民社会では生産物は労働者の物にはならず、労働をしない資本家によって私有・独占されるため、労働者は自己実現できず、疎外されている」と述べている[205][206]。

またこの中でマルクスはいよいよ自分の立場を共産主義と定義するようになった[207]。

1844年8月から9月にかけての10日間エンゲルスがマルクス宅に滞在し、2人で最初の共著『聖家族』を執筆を約束する。これ以降2人は親しい関係となった[208][209]。

この著作はバウアー派を批判したもので、

「完全なる非人間のプロレタリアートにこそ人間解放という世界史的使命が与えられている」

「しかしバウアー派はプロレタリアートを侮蔑して自分たちの哲学的批判だけが進歩の道だと思っている。まことにおめでたい聖家族どもである」

「ヘーゲルの弁証法は素晴らしいが、一切の本質を人間ではなく精神に持ってきたのは誤りである。神と人間が逆さまになっていたように精神と人間が逆さまになっている。だからこれをひっくり返した新しい弁証法を確立せねばならない」と訴えた[210]。

また1844年7月にルーゲが『フォールヴェルツ』誌にシュレージエンで発生した織り工の一揆について「政治意識が欠如している」と批判する匿名論文を掲載したが、これに憤慨したマルクスはただちに同誌に反論文を送り、「革命の肥やしは政治意識ではなく階級意識」としてルーゲを批判し、シュレージエンの一揆を支持した[211][212][213]。

マルクスはこれ以外にも23もの論文を同誌に寄稿した[214]。

しかしこの『フォールヴェルツ』誌は常日頃プロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世を批判していたため、プロイセン政府から目を付けられていた。

プロイセン政府はフランス政府に対して同誌を取り締まるよう何度も圧力をかけており、ついに1845年1月、フランス外務大臣フランソワ・ギゾーは、内務省を通じてマルクスはじめ『フォールヴェルツ』に寄稿している外国人を国外追放処分とした[215][216][214][217][218]。

こうしてマルクスはパリを去らねばならなくなった。パリ滞在は14か月程度であったが、マルクスにとってこの時期は共産主義思想を確立する重大な変化の時期となった[219]。

ブリュッセル在住時代

マルクス一家は1845年2月にパリを離れ、ベルギー王都ブリュッセルに移住した[220][221]。

ベルギー王レオポルド1世は政治的亡命者に割と寛大だったが、それでもプロイセン政府に目を付けられているマルクスがやって来ることには警戒した。マルクスはベルギー警察の求めに応じて「ベルギーに在住する許可を得るため、私は現代の政治に関するいかなる著作もベルギーにおいては出版しないことを誓います。」という念書を提出した[216][222]。

しかし、マルクスはこの確約は政治に参加しないことを意味するものではないと解釈し、以後も政治的な活動を続けた[223]。またプロイセン政府はベルギー政府にも強い圧力をかけてきたため、マルクスは「北アメリカ移住のため」という名目でプロイセン国籍を正式に離脱した。以降マルクスは死ぬまで無国籍者であった[224]。

ブリュッセルにはマルクス以外にもドイツからの亡命社会主義者が多く滞在しており、ヘス、詩人フェルディナント・フライリヒラート、元プロイセン軍将校のジャーナリストであるヨーゼフ・ヴァイデマイヤー、学校教師のヴィルヘルム・ヴォルフ、マルクスの義弟エドガー・フォン・ヴェストファーレンなどがブリュッセルを往来した[225]。

1845年4月にはエンゲルスもブリュッセルへ移住してきた[226]。この頃からエンゲルスに金銭援助してもらうようになる[227]。

唯物史観と剰余価値理論の確立

1845年夏からエンゲルスとともに『ドイツ・イデオロギー』を共著したが、出版社を見つけられず、この作品は二人の存命中には出版されることはなかった[228][229][230]。

この著作の中でマルクスとエンゲルスは「西欧の革新的な哲学も封建主義的なドイツに入ると頭の中だけの哲学的空論になってしまう。大事なのは実践であり革命」と訴え、バウアーやフォイエルバッハらヘーゲル後の哲学者、またヘスやカール・グリューンら「真正社会主義者」[注釈 12]に批判を加えている[232][233]。

マルクスは同じころに書いたメモ『フォイエルバッハに関するテーゼ』の中でもフォイエルバッハ批判を行っており、その中で「生産と関連する人間関係が歴史の基礎であり、宗教も哲学も道徳も全てその基礎から生まれた」と主張し、マルクスの最大の特徴ともいうべき唯物史観を萌芽させた[234]。

さらに1847年には『哲学の貧困』を著した。これはプルードンの著作『貧困の哲学(仏:Système des contradictions économiques ou Philosophie de la misère)』を階級闘争の革命を目指さず、漸進主義ですませようとしている物として批判したものである[235]。

この中でマルクスは

「プルードンは労働者の賃金とその賃金による労働で生産された生産物の価値が同じだと思っているようだが、実際には賃金の方が価値が低い。低いから労働者は生産物と同じ価値の物を手に入れられない。したがって労働者は働いて賃金を得れば得るほど貧乏になっていく。つまり賃金こそが労働者を奴隷にしている」と主張し、剰余価値理論を萌芽させた[236]。

また

「生産力が増大すると人間の生産様式は変わる。生産様式が変わると社会生活の様式も変わる。思想や社会関係もそれに合わせて変化していく。古い経済学はブルジョワ市民社会のために生まれた思想だった。そして今、共産主義が労働者階級の思想となり、市民社会を打ち倒すことになる」と唯物史観を展開して階級闘争の必然性を力説する[237]。

そして「プルードンは、古い経済学と共産主義を両方批判し、貧困な弁証法哲学で統合しようとする小ブルジョアに過ぎない」と結論している[238]。

1847年末にはドイツ労働者協会の席上で労働者向けの講演を行ったが、これが1849年に『新ライン新聞』上で『賃金労働と資本』としてまとめられるものである。

その中で剰余価値理論(この段階ではまだ剰余価値という言葉を使用していないが)をより後の『資本論』に近い状態に発展させた。

「賃金とは労働力という商品の価格である。本来労働は、人間自身の生命の活動であり、自己実現なのだが、労働者は他に売るものがないので生きるためにその力を売ってしまった。したがって彼の生命力の発現の労働も、その成果である生産物も彼の物ではなくなっている(労働・生産物からの疎外)。」[239]、

「商品の価格は、その生産費、つまり労働時間によってきまる。労働力という商品の価格(賃金)も同様である。労働力の生産費、つまり生活費で決まる」[240]、

「資本家は労働力を購入して、そしてその購入費以上に労働をさせて労働力を搾取することで資本を増やす。資本が増大すればブルジョワの労働者への支配力も増す。賃金労働者は永久に資本に隷従することになる。」といった主旨のことを述べている[241]。

共産主義者同盟の結成と『共産党宣言』

パリ時代のマルクスは革命活動への参加に慎重姿勢を崩さなかったが、唯物史観から「プロレタリア革命の必然性」を確信するようになった今、マルクスに革命を恐れる理由はなかった。「現在の問題は実践、つまり革命である」と語るようになった[242]。

1846年2月にはエンゲルス、ヘス、義弟エドガー・フォン・ヴェストファーレン、フェルディナント・フライリヒラート、ヨーゼフ・ヴァイデマイヤー、ヴィルヘルム・ヴァイトリング、ヘルマン・クリーゲ、エルンスト・ドロンケらとともにロンドンのドイツ人共産主義者の秘密結社「正義者同盟」との連絡組織として「共産主義通信委員会」をブリュッセルに創設している[243][244][245]。

しかしマルクスの組織運営は独裁的と批判される。創設してすぐにヴァイトリングとクリーゲを批判して除名する。そのあとすぐモーゼス・ヘスが除名される前に辞任した。マルクスは瞬く間に「民主的な独裁者」の悪名をとるようになる[246][247]。

その一方、マルクスはフランスのプルードンに参加を要請したが、「運動の最前線にいるからといって、新たな不寛容の指導者になるのはやめましょう」と断られている。この数カ月後にマルクスは上記の『哲学の貧困』でプルードン批判を開始する[248]。

新たな参加者が現れず、停滞気味の中の1847年1月、ロンドン正義者同盟のマクシミリアン・ヨーゼフ・モルがマルクスのもとを訪れ、マルクスの定めた綱領の下で両組織を合同させることを提案した。

マルクスはこれを許可し、6月のロンドンでの大会で共産主義通信委員会は正義者同盟と合同し、国際秘密結社「共産主義者同盟 (1847年)」を結成することを正式に決議した[249][250]。またマルクスの希望でプルードン、ヴァイトリング、クリーゲの三名を「共産主義の敵」とする決議も出された[251]。

合同によりマルクスは共産主義者同盟ブリュッセル支部長という立場になった[251]。11月にロンドンで開催された第二回大会に出席し、同大会から綱領作成を一任されたマルクスは1848年の2月革命直前までに小冊子『共産党宣言』を完成させた[252][253]。一応エンゲルスとの共著となっているが、ほとんどマルクスが一人で書いたものだった[254]。

この『共産党宣言』は

「一匹の妖怪がヨーロッパを徘徊している。共産主義という名の妖怪が」という有名な序文で始まる。

ついで第一章冒頭で「これまでに存在したすべての社会の歴史は階級闘争の歴史である」と定義し、第一章と第二章でプロレタリアが共産主義革命でブルジョワを打倒することは歴史的必然であると説く[255][256]。

さらに第三章では「似非社会主義・共産主義」を批判する[注釈 13]。

そして最終章の第四章で具体的な革命の行動指針を定めているが、その中でマルクスは、封建主義的なドイツにおいては、ブルジョワが封建主義を打倒するブルジョワ革命を目指す限りはブルジョワに協力するが、その場合もブルジョワへの対立意識を失わず、封建主義体制を転覆させることに成功したら、ただちにブルジョワを打倒するプロレタリア革命を開始するとしている[258]。そして最後は以下の有名な言葉で締めくくった。

1848年革命をめぐって

1847年の恐慌による失業者の増大でかねてから不穏な空気が漂っていたフランス王都パリで1848年2月22日に暴動が発生し、24日にフランス王ルイ・フィリップが王位を追われて共和政政府が樹立される事件が発生した(2月革命)[260][261][注釈 14]。

この2月革命の影響は他のヨーロッパ諸国にも急速に波及した。全ヨーロッパで自由主義・民主主義・社会主義・共産主義・ナショナリズム・民族統一運動など「進歩思想」が燃え上がった。これを1848年革命と呼ぶ。

ドイツ連邦議会議長国であるオーストリア帝国の帝都ウィーンでは3月13日に学生や市民らの運動により宰相クレメンス・フォン・メッテルニヒが辞職してイギリスに亡命することを余儀なくされ、皇帝フェルディナント1世も一時ウィーンを離れる事態となった。

オーストリア支配下のハンガリーやボヘミア、北イタリアでは民族運動が激化。イタリア諸国のイタリア統一運動も刺激された[265]。プロイセン王都ベルリンでも3月18日に市民が蜂起し、翌19日には国王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世が国王軍をベルリン市内から退去させ、自ら市民軍の管理下に入り、自由主義内閣の組閣、憲法の制定、プロイセン国民議会の創設、ドイツ統一運動に承諾を与えた[266][267]。

他のドイツ諸邦でも次々と同じような蜂起が発生した[268]。そして自由都市フランクフルト・アム・マインにドイツ統一憲法を制定するためのドイツ国民議会(フランクフルト国民議会)が設置されるに至った[269]。こうしたドイツにおける1848年革命は「3月革命」と呼ばれる。

ベルギー警察に逮捕される

マルクスは、2月革命後にフランス臨時政府のメンバーとなっていたフェルディナン・フロコンから「ギゾーの命令は無効になったからパリに戻ってこい」という誘いを受けた[270][271][272]。マルクスはこれ幸いと早速パリに向かう準備を開始した[273][271]。

その準備中の3月3日、革命の波及を恐れていたベルギー王レオポルド1世からの「24時間以内にベルギー国内から退去し、二度とベルギーに戻るな」という勅命がマルクスのもとに届けられた[274]。

いわれるまでもなくベルギーを退去する予定のマルクスだったが、3月4日に入った午前1時、ベルギー警察が寝所にやってきて逮捕された[275]。

町役場の留置場に入れられたが、「訳の分からないことを口走る狂人」と同じ監房に入れられ、一晩中その「狂人」の暴力に怯えながら過ごす羽目になったという[273]。

同日早朝、マルクスとの面会に訪れた妻イェニーも身分証を所持していないとの理由で「放浪罪」容疑で逮捕された[276]。

マルクス夫妻の逮捕についてベルギー警察を批判する意見もあるが、妻イェニーは「ブリュッセルのドイツ人労働者は武装することを決めていました。そのため短剣やピストルをかき集めていました。カールはちょうど遺産を受け取った頃だったので、喜んでその金を武器購入費として提供しました。(ベルギー)政府はそれを謀議・犯罪計画と見たのでしょう。マルクスは逮捕されなければならなかったのです。」と証言している[276][277]。

3月4日午後3時にマルクスとイェニーは釈放され、警察官の監視のもとで慌ただしくフランスへ向けて出国することになった。その道中の列車内は革命伝染阻止のために出動したベルギー軍人で溢れかえっていたという。列車はフランス北部の町ヴァランシエンヌで停まり、マルクス一家はそこから乗合馬車でパリに向かった[276]。

共産主義者同盟をパリに移す

3月5日にパリに到着したマルクスは翌6日にも共産主義者同盟の中央委員会をパリに創設した。

議長にはマルクスが就任し、エンゲルス、カール・シャッパー、モル、ヴォルフ、ドロンケらが書記・委員を務めた[278][279]。

議長マルクスはメンバーに赤いリボンを付けることを決議して組織の団結力を高めたが、共産主義者同盟は秘密結社であるから、この名前で活動するわけにもいかず、表向きの組織として「ドイツ労働者クラブ」も結成した[280]。

3月21日にはエンゲルスとともに17カ条から成る『ドイツにおける共産党の要求』を発表した。ブルジョワとの連携を意識して『共産党宣言』よりも若干マイルドな内容になっている[281][注釈 15]。

マルクスは革命のために必要なのは詩人や教授の部隊ではなく、プロパガンダと扇動だと考えていた[283]。

しかし在パリ・ドイツ人労働者には即時行動したがる者が多く、ゲオルク・ヘルヴェークとアデルベルト・フォン・ボルンシュテットの「パリでドイツ人労働者軍団を組織してドイツへ進軍する」という夢想的計画が人気を集めていた。

フランス臨時政府も物騒な外国人労働者たちをまとめて追い出すチャンスと見てこの計画を積極的に支援した。一方マルクスは「馬鹿げた計画はかえってドイツ革命を阻害する。在パリ・ドイツ人労働者をみすみす反動政府に引き渡しに行くようなものだ」としてこの計画に強く反対した[284][283][272]。

ヘルヴェークとボルンシュテットが「黒赤金同盟」を結成すると、マルクスはこれを自分の共産主義者同盟に対抗するものと看做し、ボルンシュテットを共産主義者同盟から除名した(ヘルヴェークはもともと共産主義者同盟のメンバーではなかった)[285]。

結局この二人は4月1日から数百人のドイツ人労働者軍団を率いてドイツ国境を越えて進軍するも、バーデン軍の反撃を受けてあっというまに武装解除されてしまう[284][283][286]。

マルクスはこういう国外で労働者軍団を編成してドイツへ攻め込むというような冒険的計画には反対だったが、革命扇動工作員を個別にドイツ各地に送り込み、その地の革命を煽動させることには熱心だった[287]。

マルクスの指示のもと、3月下旬から4月上旬にかけて共産主義者同盟のメンバーが次々とドイツ各地に工作員として送りこまれた[288]。フロコンの協力も得て最終的には300人から400人を送りこむことに成功した[287]。エンゲルスは父や父の友人の資本家から革命資金を募ろうとヴッパータールに向かった[289]。

ケルン移住と『新ライン新聞』発行

マルクスとその家族は4月上旬にプロイセン領ライン地方ケルンに入った[289]。

革命扇動を行うための新たな新聞の発行準備を開始したが、苦労したのは出資者を募ることだった。ヴッパータールへ資金集めにいったエンゲルスはほとんど成果を上げられずに戻ってきた[290][291]。結局マルクス自らが駆け回って4月中旬までには自由主義ブルジョワの出資者を複数見つけることができた[290][286]。

新たな新聞の名前は『新ライン新聞』と決まった。創刊予定日は当初7月1日に定められていたが、封建勢力の反転攻勢を阻止するためには一刻の猶予も許されないと焦っていたマルクスは、創刊日を6月1日に早めさせた[292][286]。

同紙はマルクスを編集長として、エンゲルスやシャッパー、ドロンケ、フライリヒラート、ヴォルフなどが編集員として参加した[290][292]。

しかしマルクスは同紙の運営も独裁的に行い、ステファン・ボルンからは「どんなに暴君に忠実に仕える臣下であってもマルクスの無秩序な専制にはついていかれないだろう」と評された。マルクスの独裁ぶりは親友のエンゲルスからさえも指摘された[292][注釈 16]。

同紙は「共産主義の機関紙」ではなく「民主主義の機関紙」と銘打っていたが、これは出資者への配慮、また封建主義打倒まではブルジョワ自由主義と連携しなければいけないという『共産党宣言』で示した方針に基づく戦術だった[294][295][296]。

プロレタリア革命の「前段階」たるブルジョワ革命を叱咤激励しながら、「大問題・大事件が発生して全住民を闘争に駆り立てられる状況になった時のみ蜂起は成功する」として時を得ないで即時蜂起を訴える意見は退けた。

またドイツ統一運動も支援し、フランクフルト国民議会にも参加していく方針を示した[297]。マルクスは国境・民族を越える人であり、民族主義者ではないが、ドイツの「政治的後進性」は小国家分裂状態によってもたらされていると見ていたのである[298]。

外交面ではポーランド人やイタリア人、ハンガリー人の民族運動を支持した。また「革命と民族主義を蹂躙する反動の本拠地ロシアと戦争することが(革命や民族主義を蹂躙してきた)ドイツの贖罪であり、ドイツの専制君主どもを倒す道でもある」としてロシアとの戦争を盛んに煽った[299]。

革命の衰退

しかし革命の機運は衰えていく一方だった。「反動の本拠地」ロシアにはついに革命が波及しなかったし、4月10日にはイギリスでチャーティスト運動が抑え込まれた[300]。

6月23日にはフランス・パリで労働者の蜂起が発生するも(6月蜂起)、ルイ=ウジェーヌ・カヴェニャック将軍率いるフランス軍によって徹底的に鎮圧された[300][286]。

この事件はヨーロッパ各国の保守派を勇気づけ、保守派の本格的な反転攻勢の狼煙となった[296][301]。

ヨーゼフ・フォン・ラデツキー元帥率いるオーストリア軍がロンバルディア(北イタリア)に出動してイタリア民族運動を鎮圧することに成功し、オーストリアはヨーロッパ保守大国の地位を取り戻した[302]。

プロイセンでは革命以来ルドルフ・カンプハウゼンやダーヴィト・ハンゼマンの自由主義内閣が発足していたが、彼らもどんどん封建主義勢力と妥協的になっていた[303]。5月から開催されていたフランクフルト国民議会も夏の間、不和と空回りした議論を続け、ドイツ統一のための有効な手を打てなかった[295]。

革命の破局の時が迫っていることに危機感を抱いたマルクスは、『新ライン新聞』で

「ハンゼマンの内閣は曖昧な矛盾した任務を果たしていく中で、今ようやく打ち立てられようとしているブルジョワ支配と内閣が反動封建分子に出し抜かれつつあることに気づいているはずだ。このままでは遠からず内閣は反動によって潰されるだろう。ブルジョワはもっと民主主義的に行動し、全人民を同盟者にするのでなければ自分たちの支配を勝ち取ることなどできないということを自覚せよ」

「ベルリン国民議会は泣き言を並べ、利口ぶってるだけで、なんの決断力もない」

「ブルジョワは、最も自然な同盟者である農民を平気で裏切っている。農民の協力がなければブルジョワなど貴族の前では無力だということを知れ」

とブルジョワの革命不徹底を批判した[304]。

マルクスの『新ライン新聞』に対する風当たりは強まっていき、7月7日には検察官侮辱の容疑でマルクスの事務所に強制捜査が入り、起訴された[305]。だがマルクスは立場を変えようとしなかったので、9月25日にケルンに戒厳令が発せられた際に軍司令官から新聞発行停止命令を受けた。

シャッパーやベッカーが逮捕され、エンゲルスにも逮捕状が出たが、彼は行方をくらました。新聞の出資者だったブルジョワ自由主義者もこの頃までにほとんどが逃げ出していた[306]。

10月12日に戒厳令が解除されるとマルクスはただちに『新ライン新聞』を再発行した。ブルジョワが逃げてしまったので、マルクスは将来の遺産相続分まで含めた自分の全財産を投げ打って同紙を個人所有し、何とか維持させた。

しかし革命派の戦況はまずます絶望的になりつつあった。

10月16日にオーストリア帝都ウィーンで発生した市民暴動は同月末までにヴィンディシュ=グレーツ伯爵率いるオーストリア軍によって蹴散らされた。またこの際ウィーンに滞在中だったフランクフルト国民議会の民主派議員ローベルト・ブルムが見せしめの即決裁判で処刑された[307]。

プロイセンでも11月1日に保守派のフリードリヒ・ヴィルヘルム・フォン・ブランデンブルク伯爵が宰相に就任し、11月10日にはフリードリヒ・フォン・ヴランゲル元帥率いるプロイセン軍がベルリンを占領して市民軍を解散させ、プロイセン国民議会も停会させた[308]。

武装闘争とプロイセンからの追放

プロイセン国民議会は停会する直前に納税拒否を決議した[309][310]。

マルクスはこの納税拒否の決議をあくまで推進しようと、11月18日に「民主主義派ライン委員会」の決議として「強制的徴税はいかなる手段を用いてでも阻止せねばならず、(徴税に来る)敵を撃退するために武装組織を編成せよ」という宣言を出した[311][312][313]。

フェルディナント・ラッサールがデュッセルドルフでこれに呼応するも、彼は11月22日に反逆容疑で逮捕された[314]。マルクスも反逆を煽動した容疑で起訴され、1849年2月8日に陪審制の裁判にかけられた[314]。

マルクスは「暴動を示唆」したことを認めていたが、陪審員には反政府派が多かったため、「国民議会の決議を守るために武装組織の編成を呼び掛けただけであり、合憲である」として全員一致でマルクスを無罪とした[311]。

この無罪判決のおかげで『新ライン新聞』はその後もしばらく活動できたが、軍からの警戒は強まった。3月2日には軍人がマルクスの事務所にやってきてサーベルを抜いて脅迫してきたが、マルクスは拳銃を見せて追い払った。

エンゲルスは後年に「8000人のプロイセン軍が駐屯するケルンで『新ライン新聞』を発行できたことをよく驚かれたものだが、これは『新ライン新聞』の事務所に8丁の銃剣と250発の弾丸、ジャコバン派の赤い帽子があったためだ。強襲するのが困難な要塞と思われていたのだ」と語っている[315]。

5月にフランクフルト国民議会の決議したドイツ帝国憲法とドイツ帝冠をプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世が拒否したことで、ドイツ中の革命派が再び蜂起した。

とりわけバーデン大公国とバイエルン王国領プファルツ地方で発生した武装蜂起は拡大した。亡命を余儀なくされたバーデン大公はプロイセン軍に鎮圧を要請し、これを受けてプロイセン皇太弟ヴィルヘルム(後のプロイセン王・ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世)率いるプロイセン軍が出動した[316][317]。

革命の機運が戻ってきたと見たマルクスは『新ライン新聞』で各地の武装蜂起を嬉々として報じた[318]。

これがきっかけで5月16日にプロイセン当局より『新ライン新聞』のメンバーに対して国外追放処分が下され、同紙は廃刊を余儀なくされた。マルクスは5月18日の『新ライン新聞』最終号を赤刷りで出版し、「我々の最後の言葉はどこでも常に労働者階級の解放である!」と締めくくった[318][319][320]。

マルクスは全ての印刷機や家具を売り払って『新ライン新聞』の負債の清算を行ったが、それによって一文無しとなった[318][320]。

パリ亡命を決意したマルクスは、エンゲルスとともにバーデン・プファルツ蜂起の中心地であるカイザースラウテルンに向かい、そこに作られていた臨時政府からパリで「ドイツ革命党」代表を名乗る委任状をもらった。

そこからの帰途、二人はヘッセン大公国軍に逮捕されるも、まもなくフランクフルト・アム・マインで釈放された[321]。マルクスはそのままパリへ亡命したが、エンゲルスは逃亡を嫌がり、バーデンの革命軍に入隊し、武装闘争に身を投じた[321][322][323]。

フランスを経てイギリスへ

6月初旬に「プファルツ革命政府の外交官」と称して偽造パスポートでフランスに入国。パリのリール通りに居住し、「ランボス」という偽名で文無しの潜伏生活を開始した[324]。ラッサールやフライリヒラートから金の無心をして生計を立てた[325]。

この頃のフランスはナポレオンの甥にあたるルイ・ナポレオン・ボナパルト(後のフランス皇帝ナポレオン3世)が大統領を務めていた[326]。

ルイ・ボナパルトはカトリック保守の秩序党の支持を得て、教皇のローマ帰還を支援すべく、対ローマ共和国戦争を遂行していたが、左翼勢力がこれに反発し、6月13日に蜂起が発生した。しかしこの蜂起はフランス軍によって徹底的に鎮圧され、フランスの左翼勢力は壊滅的な打撃を受けた(6月事件)[327][328]。

この事件の影響でフランス警察の外国人監視が強まり、偽名で生活していたマルクスも8月16日にパリ行政長官からモルビアン県へ退去するよう命令を受けた。

マルクス一家は命令通りにモルビアンへ移住したが、ここはポンティノ湿地の影響でマラリアが流行していた。このままでは自分も家族も病死すると確信したマルクスは、「フランス政府による陰険な暗殺計画」から逃れるため、フランスからも出国する覚悟を固めた[329]。

ドイツ諸国やベルギーには戻れないし、スイスからも入国を拒否されていたマルクスを受け入れてくれる国はイギリス以外にはなかった[329]。

「カール・マルクス」の書誌情報

- 項目名: カール・マルクス

- 著作者: ウィキペディアの執筆者

- 発行所: ウィキペディア日本語版

- 更新日時: 2015年6月8日 09:02 (UTC)

- 取得日時: 2015年6月9日 11:18 (UTC)

- 版指定URI: http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9&oldid=55799888

- 主な執筆者: (改版集計情報)

- 項目の版番号: 55799888